工作出差,去儿女那里,这些年坐过不少车。从最初的绿皮火车到如今的商务座,每次坐的都不一样,感受也各不相同。

最早坐的是绿皮火车的硬座。车厢里挤满了人,行李架上塞得满满当当。我蜷缩在三人座的中间位置,两边都是陌生人。对面坐着带小孩的女人,孩子不停地哭闹。车顶的风扇"吱呀吱呀"地转着,却驱不散车厢里的闷热。卖盒饭的小推车经过时,所有人都得缩着腿。夜里困极了,也只能伸直脖子头靠在椅背上半眯着眼打个盹,手里捂住胸前的口袋,那时怕扒手。醒来时脖子生疼,只剩下疲惫。后来条件好些,改坐硬卧。虽然是上铺,好歹能躺下了。车厢里六个人共用一个狭小的空间,夜里此起彼伏的鼾声、孩子的哭声、列车员的查票声,此起彼伏,让人难以安睡。清晨洗漱要排长队,厕所门前总是挤着人。但比起硬座,总算有了个能伸展的地方。儿女工作后,执意给我买了软卧。四人一间,有门可以关上,床铺也宽了些。同车厢的是个退休教师,我们聊了一路。夜里能安稳睡上几小时,醒来时列车已驶出很远。只是价格不菲,我总觉得心疼。

动车开通后,儿女非要让我体验。座椅能调节角度,过道宽敞,乘务员推着餐车来回走动。车速快了许多,有点"朝发白帝彩云间,千陵江日一日返"的感觉。窗外的风景一闪而过。邻座的年轻人全程戴着耳机看电脑,我们一句话也没说。高铁更显气派。车厢干净明亮,座位前有小桌板,能放水杯和书报。洗手间干干净净,连水龙头都是感应的。只是票价让老辈人咋舌,一个座位够我们当年一个月的工资。

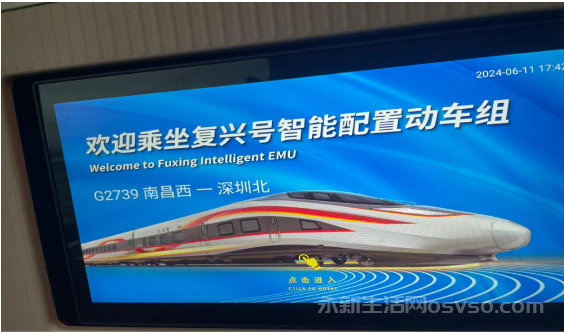

2024年儿子北京出差路过吉安,回家邀我去深圳玩,他给我网上订了商务座,说是让我体验一下商务座的滋味。商务座确是不一样,一个车厢只有6个位置,真皮座椅能完全放平躺睡,坐位前还有触屏小电视,椅子前面还有杂志小报,旁边还有调节的灯光,还配有拖鞋和毛毯、护眼罩等。乘务员送来精致的食品点和旷泉水,鞠躬弯腰轻声细语地询问需求。整个车厢安静得能听见翻书声,邻座的商务人士一直在电脑上敲打。

到了中餐和晚餐点,需要还会免费送餐。舒适是舒适,车票比二等坐多了三倍,却总觉得还少了点什么。有人说,硬座是打工者的奔波,硬卧是普通人的旅途,软卧是小康的享受,动车是新时代的速度,高铁是现代化的标志,商务座则是精英的特权。这话不无道理。我们那代人挤硬座时,谁不是大包小包,拖家带口?而今坐商务座的年轻人、老板,哪个不是轻装简从,一副精英模样?每次到站,儿女们都在出站口等着。

他们问我旅途如何,我总说"很好"。其实有什么好说的呢?不过是交通工具越来越快,座位越来越舒适,人与人的距离却越来越远。人们说这是进步,我想也是。只是有时午夜梦回,还会想起硬座车厢里陌生人递来的一个苹果,硬卧车厢里分享的一包瓜子,那些拥挤中的温情,那些慢时光里的人情味,都随着车速的提升,被远远地抛在了时代的后面。

-关于作者-贺彪先,全国优秀教师、中学语文高级教师退休,爱好写作,市、省、国家刊物上偶尔会占一席之地。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏